大根屋さんで織られていた織物の文様は、有職文様の代表的なもののひとつ、「浮線綾」。唐花を円形の中に四方八方に割りつけたような図柄です。この文様は「臥蝶丸」と呼ばれることもありますが、「浮線綾」とするのが一般的。モチーフの唐花を桜や菊に変えて「浮線桜」「浮線菊」とするように、数多くのバリエーション展開が後世に生まれています。

浮線綾文様についてご紹介して参りましょう。

(有職故実研究家 八條忠基さん Facebook投稿より)

「浮線綾」は織り方の名称でした

本来的な意味での「浮線綾」は、文様の名称ではなく、織り方の名称。文字通り、線を浮かして織り上げる、浮織のことでした。

『紫式部日記』(紫式部・1008年10月16日)

左衛門の内侍、御佩刀執る。青色の無紋の唐衣、裾濃の裳、領巾、裙帯は浮線綾を櫨緂に染めたり。

女性の装束の「裙帯」は、乙姫様の衣裳のヒラヒラの一部、とでも言えばいいのでしょうか、そういうものですが、ものの目的等からみて、これは織物生地のことを言っている、としか考えられません。少し時代が下って……

『新猿楽記』(藤原明衡・平安中期)

交易之物、売買之種、(中略)綾、錦、羅、穀、呉竹、甘竹、吹玉等也。本朝物、緋襟、象眼、繧繝、高麗軟錦、東京錦、浮線綾、金、銀、阿古夜玉、夜久貝(後略)

ゴージャス尽くしの中で、錦や金銀と並んでいますから、これだけが文様の名称では、筋がとおりません。織物生地の名称と見るべきでしょう。さらに時代が下って源平の時代へ。

『満佐須計装束抄』(源雅亮・平安末期)

指貫紫の織物常の事なり。か様のものを内の蔵人着るに。袍の緑衫なる麗しきことなり。青色は冬も夏も。唐綾。浮線綾。顕文紗などにてあるぞいみじき。さればにや。晴に用ゐることなり。

これも「唐綾」「顕文紗」という織物の分類名称に並んで表記されていますので、やはり生地の名称と考えるべきでしょう。つまり平安時代は一貫して、浮線綾=織り方の分類、であったのです。

ところが、鎌倉時代に入ると、こういう記述が見られます。

『餝抄』(土御門通方・1230年代?)

下襲。(中略)冬。面浮線綾文。粉張瑩之。裏遠菱文。濃打菱遠文。

下襲の文様は、浮線綾文様です。ですので、この時代には文様の名称に変化していることが判ります。

室町時代ですと

『物具装束鈔』(花山院忠定・室町初期)

下襲。公卿。夏赤色下襲薄物。文菱。冬躑躅下襲。面白綾。文浮線綾丸。裏濃打。文菱。

「浮線綾丸」として、ごく当たり前に文様の名称になっているのです。

この流れを見ていますと、浮織の織物にこの文様が多用されたため、鎌倉時代のいつ頃かに、文様そのものの名称になってしまった、ということのようです。

この文様が「臥蝶丸(ふせちょうのまる)」とも呼ばれるのはなぜか? 本当に蝶がモチーフの文様なのか?

そうしたことについて、考えてゆきたいと思います。

「浮線綾」文様の記録

(上右)正倉院御物に見られる団花文をアレンジした丸文。

(下左)『紫式部日記絵巻』の浮線綾文様。

(下右)『沃懸地浮線綾螺鈿蒔絵手箱』の浮線綾文様。

そもそも、いわゆる「浮線綾」文様は、いつ頃からどのような形で用いられてきたのでしょう。文献ではなく、実物で見たいですよね。

多くの有職文様のルーツが、シルクロードを遡ったササン朝ペルシアである、というお話はいつもしておりますが、その直系の子孫?が、おなじみの正倉院御物です。この存在はもう、「世界遺産」という言葉に最も相応しいものですね。

正倉院御物のさまざまな装飾に用いられたのが、「団花文」と呼ばれる文様。小さな花の組み合わせで大きな花を作る文様……というより、小学校の先生が、満点の時につける「はなまる」みたいな感じですね。浮線綾は、この団花文が変容したものではないか、という考え方があります。

浮線綾が描かれた、もっとも古いと思われる絵画資料が鎌倉時代前期に描かれたとされる『紫式部日記絵巻』(五島美術館)に見られる、冬の直衣の文様。これは古い時代のパターンです。もちろん絵巻物ですので、デフォルメや抽象化はされていると思いますが、イメージはつかめるのではないでしょうか。

さらに、国宝『沃懸地浮線綾螺鈿蒔絵手箱』(サントリー美術館)にも、古式の浮線綾文様が見られます。こちらは正倉院っぽい雰囲気を、より残していますね。

これら鎌倉時代の例を見ますと、現在見られる文様よりも単純素朴。これがどんどんデフォルメ、複雑化して「浮線綾」文様に進化したのでしょう。「浮線綾」文様は、「団花文」と比べて和風のイメージですが、それは、丸の中に花文様を組み込んで、内側に収斂させた、家紋的な文様というところに由来するのでしょう。そこが、外へ外へと花開く「団花文」との違いなのではないでしょうか。

いずれにせよ、この段階での文様には、「蝶」のイメージはあまり無いですね。わずかに『紫式部日記絵巻』の唐花周囲の花びらが、将来、蝶の羽に進化しそうな気配がちらり……。

室町時代の記録

『桃花蘂葉』(一條兼良)

袍 (中略)

摂録の時の夏袍。文浮線綾丸下襲の文也。のよし。嘉禎四年四月或記に見えたり。近来は夏も立涌を着す。浮線綾丸を用ることも難有るまじきなり。

このように文献的には、浮線綾=文様の名称ですが、心強いことに、室町時代になると装束の実物が残っています。その「浮線綾」文様を見てみましょう。

(右)『熱田神宮御神宝裂』の浮線綾文様。

『熊野速玉大社御神宝装束』

「南紀州の正倉院」とも呼ばれる熊野速玉大社には、非常に素晴らしい御神宝装束が数多く保存されていて、この分野の研究には欠かすことができません。

その中で、『熊野新宮御神宝目録』によれば、明徳五(1394)年に、足利義満により奉納されたとされる「衵」に、浮線綾の文様があります。現在のパターンと比べて、エキゾチックと言いますか、シルクロードの香りがしますね。

『熱田神宮御神宝裂』

長禄二(1458)年に、足利義政により奉納されたとされる「入帷子」(鏡などの収納袋)に見られる文様です。

64年前の熊野速玉大社の御神宝と比べ、四方の唐花文様がデフォルメされて、なんとなく蝶の羽のように見えてきていますよね。でもまだペルシアっぽい感じも残っています。

こうして一連の流れを見て参りますと、「蝶」とされる部分は、もともと唐花の花びらの部分でしょう。平安時代によく描かれた「宝相華」(極楽に花咲く空想の花)文様の花びらの描き方と、昨日ご覧に入れた『紫式部日記絵巻』の浮線綾の花びらが、よく似ています。この部分を「蝶」の羽に見立てて、「臥蝶」への道をたどったと思われます。それでも「一体どこが蝶やねん!」という方のために、わかりやすい、家紋となった例をご紹介しておきましょう。

このようにして、浮線綾は、織物の名称から文様の名称となり、そして「蝶」化していったのでしょう。

江戸時代の記録

浮線綾文様が「臥蝶丸」とも呼ばれている理由。江戸時代の有職故実解説書には、ズバリこう書いてあります。

『装束文餝推談』(壺井義知・江戸中期)

浮線蝶并縮線綾之事、此浮線蝶とは、みのむしの蝶に化したるを蛾と云。是をうつして、名づけて臥蝶といへり。四翅ある蝶にしてよく子をなせば、いとめでたし。或は浮線蝶といひ、或は浮線綾ともいへるは、かくの如く名目せよとのをしへにや。其文様、蝶を四ッ円に臥たる名にして、臥蝶といへるが本儀なるべし。或は固文に織、或は浮文にも用ふるなれば、しゐて浮の字に心なかるべし

子沢山の蛾は縁起がよいのでモチーフとし、そこから浮線綾という名称が生まれた、としています。けれども、これまで見たような、「浮線綾」はまず織物の分類名称であった、という歴史的事実をまるっきり無視していますね。固織にも浮織にも用いるので「しゐて浮の字に心なかるべし」なんて、まるで逆転した説です。

実は「臥蝶」という名称は、江戸時代の文献には多く見られるものの、それより古い文献にはほとんど見られません。

『名目鈔』(洞院実熈・室町中期)

臥蝶(フセンゼウ)。冬ノ直衣。及同ク下重。

とあるのが古い記録です。

前回、前々回に見ましたように、古い文様には「蝶」の面影はなく、シルクロード由来の団花文が色濃く残った文様です。それが形式化・デフォルメされる中で、宝相華文様に似た花弁の部分が、蝶の羽のように見えたことから、「臥せ蝶」のイメージと名称が生まれたのではないかと思われます。

さらに「ふせんりょう」という読みが「ふせんちょう」に転訛し、さらに「ふせちょう」になった、という、言葉遊び的な側面も多分にあったことでしょう。洞院実熈の「臥蝶」の読みが「フセンゼウ」になっているのが、その過渡期を示しているようにも思えますね。

けれど、形が蝶に似て、読みもチョウなら、「先に文様があった」と考えてしまうのも仕方がないのかもしれません。江戸中期までは、古今の様々な文献を縦覧することは、とても難しいことでしたから。

浮線綾が「蝶由来」であると思い込み、そのことを強調した、そのものズバリのインパクトある、江戸時代のデザインをご紹介しましょう。

江戸時代、京極宮(桂宮)家の指貫袴。

これはもう、紛うかたなき「臥せ蝶」の丸文ですね。

これだけを見て、「臥蝶丸」という名称を知れば、誰もが「浮線綾は蝶をモチーフにした文様」と思い込んでしまうのも当然です。丹念に文献と遺物をたどり、その根源を知ろうとする「科学する心」こそが、有職故実の勉強の基本なのだと、私は思います。

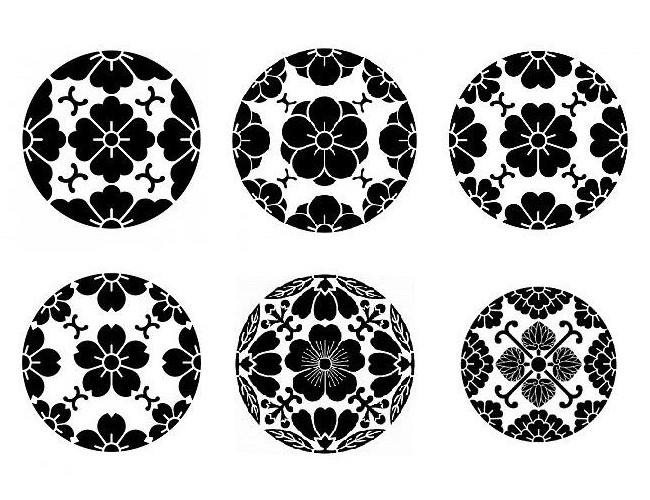

「浮線綾」さまざまなデザイン

浮線綾は非常に優美な文様でしたので、江戸時代になりますと、モチーフを変えて様々な応用がなされました。円形内の四方にモチーフを配し、中心から放射的に描かれるモチーフと組み合わせる。そうしたパターンを「浮線○○」あるいは「○○浮線」と呼び、家紋を始めさまざまなデザインに用いられましたのです。浮線梅、浮線桜、浮線菊……etc

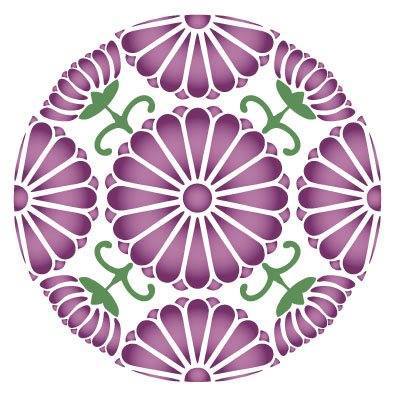

まず代表的なもののひとつとして、「浮線菊」(「菊浮線」)をご紹介したいと思います。

浮線菊にも数多くのパターンがあるのですが、その中でも由緒正しい、伏見宮家の「指貫」(くくり袴)で用いられたパターン。江戸時代には「皇室の紋=菊」という概念が完全に確立していましたので、皇室・皇族に関連する文様は、菊が多く用いられています。ただ、江戸時代には、菊文に対する強い禁制はなく(葵文には多くの規制あり)、「下賜」のような形で、かなり自由に用いられていました。皇室直接だけではなく、親王家・宮門跡や、水無瀬家などの公卿までもが「菊文」の利用権を与えたりしていたのです。

明治になりますと、菊の紋章は非常に厳格に扱われるようになります。

『菊章由緒ノ有無ニ拘ハラス皇族ノ外総テ禁止』

(明治四年六月十七日太政官)

菊御紋禁止ノ儀ハ兼テ御布告有之候処猶又向後由緒ノ有無ニ不関皇族ノ外総テ被禁止候尤御紋ニ紛敷品相用候儀モ同様不相成候条相改可申事(誌)

但従来諸社ノ社頭ニ於テ相用来候分ハ地方官ニ於取調可申出事

菊の御紋章が権威を増していく流れを「太政官日誌」で追っていきますと、非常に面白いものです。

浮線菊の、もうひとつのパターンもご紹介しましょう。

これは浮線とは呼ばずに、特別な名称がありました。それが「閑院菊」。

「閑院」というのは、宮家の名称で、閑院宮家の紋章が、この閑院菊なのです。昨日は伏見宮家の浮線菊でしたので、今日は閑院宮家、です。

戦後の宮家というと、大正天皇の子孫である、秩父宮、高松宮、三笠宮、そして昭和天皇のお子様の常陸宮、今上陛下のお子様の秋篠宮、ということになります。天皇の直接の子ども、ということで「直宮(じきみや)」と呼ばれる方々です。正式に言うと、「宮」は御本人のみの称号で、家族を「○○宮家」と呼ぶことに法的根拠はないのですが、便宜上、「○○宮家」とされます。

戦前は、直宮でない世襲制の宮家がたくさんありました。幕末から明治初期に、「皇室の藩屏」を増やす目的から、分家をしたり、門跡寺院の僧侶であったのを還俗させたりして、数多くの宮家が生まれたのです。それ以前の江戸時代には「四親王家」として、伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮が確立し、皇室本家とは別の「世襲親王家」という流れを形成していました。徳川将軍家の、本家に対する「御三家」みたいなものですね。

この四親王家の中で、閑院宮家はもっとも新しい家です。皇統断絶の危険を案じた新井白石が、新しい宮家の創設を六代将軍家宣に提案。その8年後の享保三(1718)年、東山天皇の皇子、直仁親王を当主として、新しい世襲親王家「閑院宮家」が創立されたのです。

皮肉な話ですが新井白石は、本家が断絶して紀州家から入った八代将軍吉宗により、失脚させられることになります。けれど、新宮家創立から62年後、皇統が絶えそうになったときに、閑院宮家から師仁親王が入り、皇位を継承することになったのです。それが光格天皇。

光格天皇は博学多才、古典にも造詣が深く、作詩や音楽も堪能でした。長く途絶えていた石清水八幡宮や賀茂神社の臨時祭を復活、朝廷の様々な儀式の復興も実現しています。江戸時代までに歪められた装束類も、この「公事御再興」のときに古式に戻されたのです。また、天明の大飢饉のとき、「御所千度参り」と呼ばれる京市民の救済願いを幕府に伝え、これを実現させて朝廷の権威を高め、のちの「尊王論」興隆にもつながっています。

左下から、浮線山桜、 浮線変わり桜、浮線葵。

現在の皇室も光格天皇の子孫に当たられます。

新井白石、以て瞑すべし、ですね。

この「閑院菊」は、私が最も美しいと思う浮線綾のアレンジでございます。

遙か昔、ササン朝ペルシアの団花文がシルクロードを通って日本に伝わり、雅な洗練と変容を重ねて完成した浮線綾文。その優美さから、さらにアレンジが繰り返されて日本独特の文様、「家紋」の世界でも様々なパターンが生まれました。

左上から、浮線唐花、浮線八重梅、浮線桜。

左下から、浮線山桜、 浮線変わり桜、浮線葵。

この他枚挙に暇がありません。

こうして私たちの生活の中、美意識の根底に、浮線綾文様はしっかりと根を生やしているのです。