現在縫製に用いる糸は多岐にわたります。

材質もさることながら、縫製方法(手縫い・ミシン縫い)によっても使用する糸は変わります。

どのような糸を使うのが正解なのか???

(株式会社井筒装束店 代表取締役 井上仁美)

~縫製の前に~ 縫製に用いる糸とは?

下撚り(したより)と上撚り(うわより)

全く撚りのかかっていない一本或いは複数本の糸に最初の撚りをかける事を「下撚り」といいます。

下撚りした糸を2本以上合わせて、下撚りと反対方向に撚りをかける事を「上撚り」といいます。

下撚りと反対方向に上撚りをかけることで撚りが安定し、丈夫な糸になります。

これが諸撚り(もろより)の糸です。

上撚りをかけず一方向にだけ撚った糸を片撚り(かたより)といいます。

右撚り(S撚り)と左撚り(Z撚り)

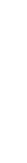

この写真は絹手縫い糸の9号です。

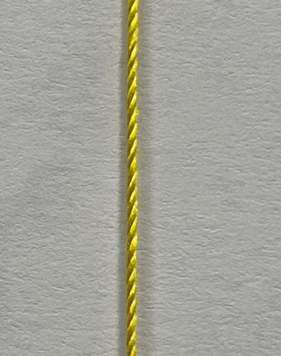

この写真は絹穴糸16号です。

現在では一般的に右撚りが手縫い糸、左撚りがミシン糸と言われています。

但し、写真にもありますよう穴糸はミシン糸ではありませんので一概には言えません。

御神服の糸スペック

「女子宮廷服と構成技法」より

御神服の縫製に用いた糸のスペックが下記の通り記載されていました。

糸はみな縫い付けられていて、重さをはかることができないので、糸の端で単糸の繊維数を数えて繭粒数

を求めた。デニール数は絹繊維1本を1.3dとして算出したものである。

と記されておりました。

| ●袴(呂号)の粒付数とデニール数 | ||

| ・縫い糸 | 325 | 845d |

| ・とじ糸 | 170 | 442d |

| ・腰糸 | 250 | 650d |

~ひねりについて~ のり捻りと糸捻り(捻り絎け)

どのような使い分けがされていたのでしょう???

現在弊社で作成する神道界にお納めする単仕立の御装束の捻り仕立とはのり捻りが主流です。

又、捻らない場合の単仕立では三つくけで袖口・裾などを仕上げます。

ごく稀ではありますが糸捻りと言われる捻りをする場合もあります。