~現代より時代変遷で見る五衣

平安時代の五衣の形状と文様を探る~

大正以来、唐衣裳の着用は御成婚と御大礼に限られる。

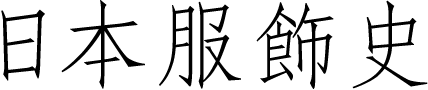

平成御大礼 - 美智子皇后

平成の皇后の五衣の文様は「松立涌」。

古い時代の女性装束には使用された例がなく、江戸時代には若い男子の狩衣などに好まれた文様です。

さらに大正制定の時には、皇后は「雲立涌文」とされた五衣の文様ですが、一等下げる意味で皇族女性の五衣の文様になっています。

この文様を美智子皇后が五衣に着用したのは、大正の制度を基準にすれば謙遜の至りであると思われます。

左:御単 紅幸菱文

右:御五衣 「紅の匂」(平安時代から続く祝いの色)

表地 5枚とも同色の紅

裏地 重なるにしたがって濃くなる紅の匂

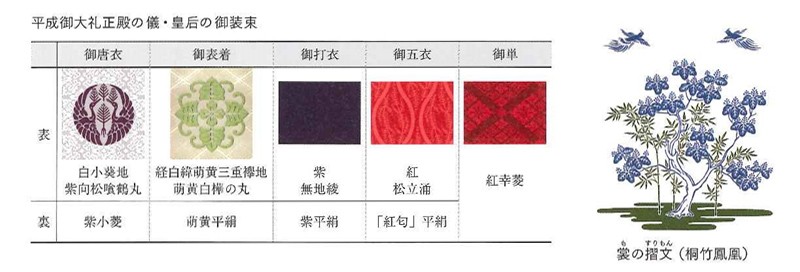

平成御大礼 - 女子皇族共通装束

算賀以前

大正以来、女子皇族は共通の唐衣裳を着用。

明治維新の混乱期の明治御大礼と、関東大震災の影響と世情不安定であった昭和御大礼との間にある大正の御大礼は近代国家としての日本が威信を賭けて挙行した、近代宮中儀式の中での最も盛大な儀式でした。

この大正の御大礼の時、江戸時代以来混乱が残っていた宮中の様々な装束が整理され規則が確立されます。

この装束は大正から現代までほぼ同じです。

女子皇族共通装束は2通りあり、高齢者への切り替えは40歳を境にされます。

五衣の文様は共通の「松立涌」です。

*昭和の御大礼で華美にわたるとして板引きは廃止

左:単 紅幸菱

右:五衣 「萌黄の匂」(祝いの色)

表地 5枚とも同色の萌黄

裏地 重なるにしたがって濃くなる萌黄の匂

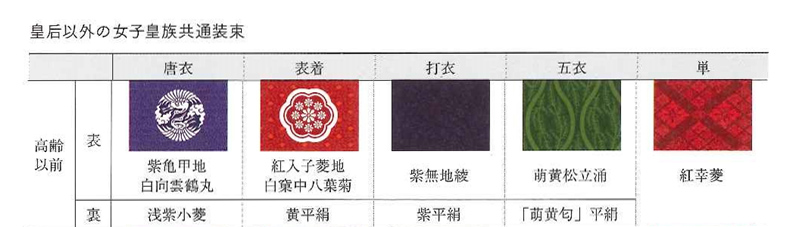

算賀後

左:単 紅幸菱

右:五衣

表地 5枚とも同色の白

裏地 5枚とも同色の蘇芳

平成御大礼 - 高等女官

五衣 「唐花文」

表 5枚とも同色の葡萄色

裏 5枚とも同色の葡萄色

表裏も同色

大正御大礼 - 貞明皇后

大正の制定の皇后の五衣の文様は「雲立涌」です。

この文様自体は、平安時代後期には身分にかかわらず女性装束として多く使われました。

しかし、男性の束帯の袍では藤原頼通以来関白の文様とされています。

また上皇の指貫にも使われるなど、次第に格式の高い文様とみなされるようになります。

江戸時代には高貴な女性の装束によく使われました。

明治初期

昭憲皇太后の御所用の夏の唐衣裳

明治神宮の記録の順序では江戸中期までのように打衣が五衣の下に着用されている。裳は夏用の穀織。

江戸後期

内親王桂宮の御所用

現代の唐衣裳とほぼ同様に調製されている貴重な江戸後期の唐衣裳。

江戸時代初期に復興された唐衣裳は、享保7年に改正、さらに天保13年ころに改正され、懸帯纐纈裳が廃止され、平安時代風の唐衣裳に近づきます。

この唐衣の裏は板引され、袴も平絹に板引されています。

【五衣 表地:「雲立涌文」5枚同色の葡萄色 裏地:5枚とも同色の紅】

江戸初期

霊鑑寺蔵 後水尾天皇女御御所用(東福門院 徳川二代将軍秀忠の娘)

※現存する唐衣裳で最も古い品。五衣はかさねて一式にしてある

霊鑑寺蔵 後水尾天皇女御御所用(東福門院 徳川二代将軍秀忠の娘)

霊鑑寺蔵 後水尾天皇女御御所用(東福門院 徳川二代将軍秀忠の娘)

室町時代

熱田神宮御神服 1458年足利義政奉納

熱田神宮の主祭神である熱田大神は、三種の神器の一つ「草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)」を御神体としてよらせられる天照大神であり、御神服は天照大神に捧げられたものだったと考えられます。

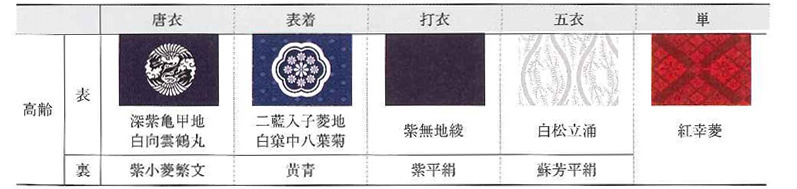

重袿 表地 白地「桐竹鳳凰唐草文」固綾

別名十襲御衣(とうがさねのおんぞ)と呼ばれる重ね袿。

ひねり仕立ての単の形態のものを、ほぼ同寸でそれぞれ1枚ずつ仕立て、10枚でとめつけ

熊野速玉大社御神服 1390年 足利義満奉納

熊野速玉大社の古神宝類のうち、女神服の遺品は衵18領、単12領、唐衣9領、海賦裳8腰があります。

重袿とみられる衵のうち、香色雲立涌文様の固織物で裏地が薄紅の平絹のものが1領あります。

この衵は『熊野新宮神宝目録』で「薄様襲御衣五領」のうちの1領に相当すると思われるもので、若宮(天照大御神)に捧げられたものです。

裏地のついた袷仕立てです。

熊野速玉大社御神服 1390年 足利義満奉納

衵 表地 香色雲立涌固地綾 ※「おめり」が無い仕立

裏地 淡紅色平絹 身八なし

※現存の古神宝は衵1領だが目録では薄様襲の5枚の御衣と伝わる。

この衵にあらわされた雲立涌は、平安時代に成立した文様です。

立涌の源流は中国に求められ、それはさらに西方の唐草に影響されたものといわれます。

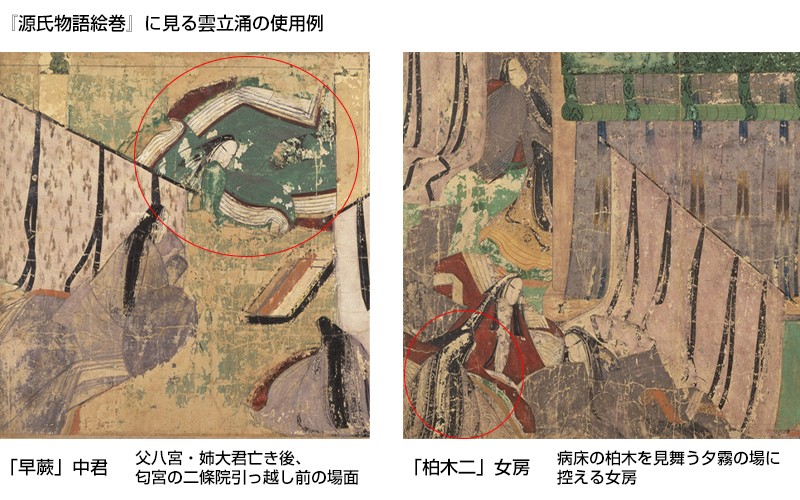

日本では、12世紀の『源氏物語絵巻』や『伴大納言絵詞』の装束や調度の文様に見ることができ、この1領にあらわされた振幅の大きな立涌は、『源氏物語絵巻』(夕霧)の女房装束にみる立涌に通じ、古様を伝えています。

熊野速玉大社御神服 1390年 足利義満奉納

平安時代の「雲立涌」の文様は、近世の女子装束の格が高いとされた文様ではなく、女房階級まで好まれて使用できた文様であることがわかります。

鎌倉時代

鶴岡八幡宮御神服 亀山天皇奉納 蒙古撃退祈願

小袿(夏の料)

表:黄霰地窠文二陪織物(生経生緯)

中倍:黄生絹

裏:黄小形横繁菱紋縠織紗

鶴岡八幡宮の神服は、現在5領が伝えられています。これらは『新編相模風土記稿』に「衣五襲、後白河法皇、神宮皇后へ調進し給ひし物にて十二単と称す」と伝えられ、あるいは亀山上皇が蒙古退散祈願のために寄進したものとも伝わります。

東西の女神の御料として幾組かあった夏冬の御料一揃いのうちの遺品を取り合わせたものと考えられ、 5領が一具をなすものであるかは確証はありません。

鶴岡八幡宮御神服 亀山天皇奉納 蒙古撃退祈願

表着(冬の料)

表:白小葵地鳳凰文二陪織物(生経練緯)

中陪:黄生絹

裏:萌黄向蝶菱文様

鶴岡八幡宮御神服 亀山天皇奉納 蒙古撃退祈願

重袿(冬の料)

表:緯白三盛向鶴の丸文浮織物

中陪:白生絹

裏:紫若松襷に鶴菱文固地綾

*神服としての特別な生地使いと考えられる

鶴岡八幡宮御神服 亀山天皇奉納 蒙古撃退祈願

単 淡香「菱襷 花菱文」綾地綾

鶴岡八幡宮御神服 亀山天皇奉納 蒙古撃退祈願

御神服うつし13枚の単仕立ての袿をかさねた小袿姿

鶴岡 重袿(紫三盛鶴)寸法 身丈172.0 袖丈72.4 袖幅42.1 襟幅15.2㎝

熊野速玉 衵(雲立涌)寸法 身丈177.0 袖丈81.5 袖幅39.5 襟幅14.5㎝

重袿は袷か単か 平安時代の文献を見てみる

●袷の例

『栄花物語』巻第三十六「根あはせ」

藤原師実(道長の孫)と麗子(道長の孫・信家の養女)の結婚の場面(三月)「濃き薄き二つづつうらうへの色なる十二、紅の打ちたる、萌黄の織物の表着、蘇芳の唐衣などなり。」

(訳:濃いのと薄いのと二枚ずつ表と裏が同色の袿を十二枚着て、それに紅の打衣、萌黄の織物の表着、蘇芳の唐衣などを重ねている。)

表と裏が同色の袷

『栄花物語』巻第三十六「根あはせ」

皇后宮(頼通の娘寛子・後冷泉天皇皇后)

春秋歌合の場面(正月)「遠江、みな上は白き 裏を色々うつろはして、紅の打ちたるに、白き織物の表着、女郎花の唐衣、薄の裳。侍従、上は薄き蘇芳、裏は色々うつろはしたり。紅の打ちたるに、蘇芳の織物の表着、女郎花の唐衣、萩の裳、袴、いづれも同じごと打ちたり。 」

(訳:遠江は、袿はすべて表は白く、裏はいろいろな色に色を変えた重袿に、紅の打衣に、白い織物の表着、女郎花の唐衣、薄の裳を着ている。侍従は、重袿の表は薄蘇芳、裏はいろいろな色に変えてある。それに紅の打衣、蘇芳の織物の表着、女郎花の唐衣、萩の裳と袴は、いずれも同じように艶が打出ししてある。 )

表と裏が異なる色の袷

『栄花物語』巻第三十六「根あはせ」

章子内親王(道長の孫で威子の娘。後冷泉天皇中宮)立后の場面(七月)「女房は、その夜は朽葉の単襲、桔梗の表着、女郎花の唐衣、萩の裳、またの日は紅の単襲、女郎花の表着、萩の唐衣、紫苑の裳、またの日は桔梗、女郎花、紫苑などを、六人づつ、織り単襲、やがて同じ色の織物の表着、裳、唐衣は栄えぬべき色どもをかへつつ着たり。」

(訳:女房は、当夜は朽葉の単襲に、桔梗の表着をつけ、女郎花の唐衣を着たり、萩の裳をつけたりした。翌日は紅の単襲、女郎花の表着、萩の唐衣、紫苑の裳をつけ、その翌日は桔梗、朽葉、女郎花、紫苑などのかさね袿を、六人づつ別々の単襲を着て、そのままそれと同色の織物の表着を着、裳と唐衣は見栄えのしそうなのを取り替え取り替え着た。)

『栄花物語』巻第十七「おむがく」

法成寺金堂供養の場面(七月)「えもいはずめでたき袖口ども、衣の褄などのうち出だし渡したる、見るに目耀きて何とも見分きがたく、そがなかにも、紅、撫子などの引倍木どもの耀きわたれるに、桔梗、女郎花、萩、草の香などの織物、薄物に、あるはいとゆふ結び、唐衣、裳などの言ひつくすべくもあらぬに、紅の三重の袴どもみな綾なり。」

(訳:言うにいわれずすばらしい袖口や、衣の褄などを出衣にしている、それを見ると目がくらむようでなんとも見分けがたく、そのなかでも紅・撫子などの引倍木がつやつやと輝いている。桔梗、女郎花、萩、朽葉、草の香などの織物・薄物もある。あるいは総角を結んだ、唐衣、裳などの様子は言いようもないくらいであるのに、紅の三重の袴どもはみな綾である。 )

文献上で単の重袿は夏物(7月頃)のようである。

盛夏は引倍木(ひへぎ・裏を外す)を使っていたこともわかる。古神宝の単襲は夏用と考えるか。

●『満佐須計装束抄』に見る重袿

10月1日更衣 練衣に綿を入れた袷の重袿

十月一日より練衣綿入れて着る。

菊の様々

表皆蘇芳の匂ひ。裏皆白し。青単。

……

紅葉の様々。

紅紅葉。

紅。山吹。黄なる。青き。濃き薄き紅の単蘇芳単トゾ覚ユル

櫨紅葉。

黄なる二。山吹。紅。黄ナルハ一ツニテ山吹ヲ匂ハカスナリ蘇芳。紅の単。 ……

11月~3月 袷の重袿

五節より春まで着る色。

紫の匂。

上濃き紫より下へ薄く匂ひて。紅の単。

紫の薄様。

上より下へ薄くて三。白き二。白き単。 ……

4月1日更衣 袷仕立の重袿に生絹の単を着る

四月薄衣に着る色。

菖蒲。

青き。濃。薄き。白き。紅梅。濃き薄き。白き生絹の単。

若菖蒲。

表青き濃き薄き三。二つは裏白し。白表二。裏紅梅の匂ひ三。白き生絹の単。

藤。

薄色の匂ひて三。白表二が。裏青き。濃き薄き。白き生絹の単。又紅の生絹の単。……

初夏~初秋は単かさね

五月捻り重ね。

菖蒲。薄衣の色に同じ。……六月よりの単重ね。

蘇芳朽葉紅薄色。薄青。唐紙染め付け。浮線綾。……七月七日より着更ヘする。

萩薄色に青たて。下に青き重ね。……八月一日より十五日まで。捻り重ね。

紅の薄様。……

中秋の名月~重陽の前日までは生絹の袷に綿を入れずに着る

八月十五日より九月八日までは。綿入れぬ

生絹の衣。蘇芳薄色白き菊紅葉。練衣に同じ。

女郎花。

表女郎花。裏皆青し。紅の単。

重陽より生絹の袷に綿を入れて着る

九月九日より生絹の衣の綿入れたるを着る。

紅紫薄色□□□□白。これら皆常の事なり。

単かさねが見られるのは、初夏から初秋(5月~8月15日)にかけてで、単かさねは夏物だったと思われる。

(鶴岡八幡宮の重袿も夏物と考えられる)

『満佐須計装束抄』に見られるそれ以外の時期のかさね色目は、すべて袷仕立の重袿で記される。

●重袿の枚数について

『栄花物語』巻二十四「わかばえ」

大饗(万寿二年(一〇二五)正月二十三日)道長の娘・姸子が開いた正月大饗の場面「衣(きぬ)の褄重なりて打ち出だしたるは、色々の錦を枕冊子に作りて、うち置きたらんやうなり 。重なりたるほど一尺余ばかり見えたり。あさましうおどろおどろしう、袖口は丸み出でたるほど、火桶のささやかならんを据ゑたらんと見えたり。」

(訳:女房たちの衣装の褄が重なって御簾の下から出ている有様は、色の錦を枕冊子に作ってそこに置いてあるかのようである。その重なった有様は一尺余り(約30㎝)に見えた。驚きいるばかり仰山で、袖口はそれが丸みを帯びて外に出ている様子は、火桶の小さいのを置いたかのように見えた。)

「この女房のなりどもは柳、桜、山吹、紅梅、萌黄の五色をとりかはしつつ、一人に三色づつを着させたまへるけりなり。、一人は一色を五つ、三色着たるは十五ずつ、あるは六つづつ七つづつ、ただ着たるは十八、二十にてぞありける。この色々を着かはしつつ並みゐたるなりけり。あるは唐綾を着たるもあり。あるは織物、固文、浮文など、色々にしたがひつつぞ着ためる。 」

(訳:この女房たちの衣装は、柳、桜、山吹、紅梅、萌黄の五つの色目を取りかわして、一人あて三色ずつを着用おさせになったのだった。一人は一色を五枚、それゆえ三色着た者は十五枚ずつ、あるいは一色を六枚ずつ七枚ずつ、したがって着ている袿の枚数はまったく十八枚、二十枚にもなるのであった。この色さまざまを着かわしては並んでいるのであった。あるいは唐綾を着た者もある。あるいは織物で、固文、浮文などをさまざまの色に応じて着ていたようである。)

「関白殿内に入らせたまひて、御前に申させたまふ。「今日のこと、すべていとことのほかにけしからずせさせたまへり。この年ごろ世の中いとかういみじうなりにてはべる。また一年の御堂の会の御方々の女房のなりどもなどぞ、世にめづらかなる事どもにはべりしかど、それは夏なれば事かぎりありて術(ずち)なかりけり。なでふ人の衣か、二十着たるやうさぶらふ。さらにさらにいとけしからずおはします。 」

(訳:関白殿(頼通)は奥にお入りになって、宮の御前(姸子)にお申し上げになる。「今日のことは、およそじつに感心できないことをなさいました。この数年来、世の中はまったくこのようにたいそう華美になってしまいました。また先年御堂供養の折の御方々の女房の服装などはまことにこんなことが驚きいることでございましたが、それは夏のことですからきまりがあって(暑さゆえに何枚も着重ねることができない)なんとも仕方がないことでした。どんな人の衣装でも、二十枚も重ねるということがございましょうか。絶対にまったくとんでもないことでいらっしゃる。)

重袿20枚の例

まるで冊子のような有様

「今御堂に今日の事ども問はせたまはば、この女房の衣の数により御勘当はべらんずらんと思ひたまふこそ、いと苦しうさぶらへ。……(中略)……『大宮、中宮は、女房のなり六つに過ぐさせはまはねばいとよし。この御前なん、いとうたておはします』とこそはつねにさぶらふめれ』など、申しおかせたまひて、出でさせたまふ。 」

(訳:「いずれ御堂殿(道長)が今日のことをお尋ねあそばしたら、この女房の衣装の数によってお叱りがございますことと存じますと、まことに辛うございます。……(中略)……『大宮(彰子)や中宮(威子)は、女房の服装を六枚以上はお許しにならないからまことに結構だ。この御前(姸子)はじつに困りものでいらっしゃる』と常々仰せのようです』などと申し置かれて、お帰りになる。)

「あさましうめづらかなることどもなりや。衣は七つ八つをだにやすからぬことと思へば、中宮、大宮などにはみな申し知らせて、いみじきをりふしにもただ六つと定め申したるを誤たせたまはぬに、この宮こそ事破りにおはしませ。すべてすべてさらにさらにうけたまはらじ 」

(訳:驚きあきれたとんでもないことだ。着物は七、八枚重ねることでさえおだやかならぬことだと思うから、中宮や大宮などにはみなお伝え申して、大事な儀式の場合にも六枚だけとお決め申したのをあやまたず守っておられるのに、この宮は事をお破りなさった。決して絶対に承知できない。)

※藤原道長の言葉。

重袿20枚という華美さに道長が姸子を非難している事例。

姸子の姉妹である彰子や威子は6枚を守っているのに、派手好きの姸子は守らなかった。

『栄花物語』巻三十四「暮まつほし」

章子内親王(道長の孫。威子の娘)の裳着の場面「女房の装束は、色々に紅の打ちたる、葡萄染の表着、またの日は、紅梅どもに桜萌黄の唐衣、昼渡らせたまふ日は、四人づつ色々皆打ちたり。いとうつくしうめでたき御あはひなり。東宮は十三、宮は十二におはします。衣の数は五つなり。 」

(訳:女房の装束は、色さまざまの袿の上に紅の打衣、その上に葡萄染の表着を重ねた。次の日は、紅梅の袿に桜萌黄の唐衣を着た。昼の間、東宮(親仁親王)のいらっしゃる日は、四人ずつが一組になって色さまざまの打衣を着た。たいそう可愛らしいすばらしい御仲らいである。東宮は十三歳、宮(章子内親王)は十二歳でいらっしゃる。袿の数は五つである。)

『栄花物語』巻第三十九「布引の滝」

承保四年(一〇七七)正月二日師実(道長の孫)主催の臨時客の場面「女房紅梅の匂に、萌黄の打ちたる着たり。制あれば数五つなり。されど、綿いと厚くて、少なしとも見えず。あまたあるこそ厚きもあまりなれ、うち出でたるは、薄きはものげなきに、いときよげに見ゆ。」

(訳:女房たちは紅梅の匂襲の袿に、萌黄の打衣を着ていた。掟があって袿の数は五枚である。しかし、綿がたいそう厚く入れてあって少ないようには見えない。たくさん重ねた場合、厚いのも度が過ぎるけれど、出衣をするのに薄いのもあまり目立たないのだから、これはまことにりっぱにみえる。)

重袿は5枚とされる

※以上 小学館 日本古典文学全集『栄花物語』

平安時代(重袿の枚数による見え方の再現)