ここでは、まず『源氏物語』が書かれた時代のこと、十二単とは何かということについて話していきたいと思います。

そして、『源氏物語』「玉鬘」巻にある歳暮の衣配りについて、玉鬘の衣裳を具現化したらこのような姿になるかというものをご覧いただいた後、現代の十二単との違いを見ていきたいと思います。

(令和元年12月15日講演より)

西暦1000年頃の世界

◆400年という年月

今から約400年前というと、ちょうど江戸時代が始まった頃にあたります。『花下遊楽図』で見られるような出雲阿国の衣裳から慶長小袖、宮本武蔵と戦った吉岡憲法の黒染めや、月代を剃り髷を結って裃を着ていた時代……そんな江戸時代は250年くらい続きます。

江戸時代でも、黒褐色染めが広がったり、1800年以降にベルリン藍が輸入されることによって葛飾北斎の青い表現が実現できたなど、色を自由に使うのが困難な時代がありました。

葛飾北斎は青い空を描いた人です。

先に述べたように、1800年以降に、プルシアンブルーという、ベルリンで発見された藍色を作る技術が日本に輸入されました。日本ではベルリン藍、なまってベロ藍とも呼ばれます。陶器が好きな方はベロ藍という言葉をご存じかもしれません。このプルシアンブルー、ベロ藍が日本に入ってきたことにより、ベロ藍を使った青が使われるようになりました。それが葛飾北斎の青い表現です。

ブルー、青色なんて簡単だと思われるかもしれませんが、ベロ藍が発明される前は、例えばラピスラズリの石を使っていましたが、これは精製が難しいものでした。ブルーのラピスラズリの石を細かくして、ブルーのところだけ取り出す技術が難しく、なかなか作りにくいものだったのです。

今、ラピスラズリはアフガニスタンとチリで採れますが、チリのラピスラズリはアフガニスタンで採取されるものより色が美しくありません。一方、アフガニスタンのラピスラズリは色は綺麗ですが、戦争地帯や勝手に入れないような危険な地域にあるので、なかなか手に入らなくなっています。

青といえばラピスラズリや藍銅鉱、藍染の青もあるので、それを使えばいいだろうとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれらは、高価だったのと生産が難しかったために、普段に使用するのは困難でした。色を自由に使えないという感覚は、今を生きる私たちにはなかなかわからないところです。

江戸時代の話に戻りまして、例えば『花下遊楽図』に歌舞伎の基になったことで有名な出雲阿国の姿が描かれています。この図に見える精緻な染色技術も、江戸時代から発展して、やがて明治時代が始まります。

明治維新は今から約150年前に始まりました。当時、ガス灯が用いられていましたが、第一次世界大戦(1900年)前後に景気の上昇で電気による電灯が普及していきます。驚かれるかもしれませんが、電気が普及し始めたのは、たった100年前のことでした。当時は電気を昼間につけるなど恐れ多いことでしたが、今では当たり前のようにつけています。それもこの100年前にやっと広がったものだと覚えておいていただけたらいいと思います。

平安時代の灯りといえば蝋燭というイメージがあるかもしれませんが、蝋燭は上等で高価だったので、ハレの日に使われました。寺では御本尊に捧げる灯りとして、また貴族の邸宅の一部で使われていました。貴族も普段は蝋燭ではなく、菜種油などの植物油を使っていました。仏壇が家にある方はおわかりかもしれませんが、蝋燭に火をつけたら煤だらけになります。これを菜種油に換えると、もっとひどくなります。平安時代はそんなものを長い間使用していました。灯り一つとっても、今とは大きく違うということがわかると思います。

明治維新から現在まで150年。第一次世界大戦、太平洋戦争を経た後もしばらくは着物が普段着として着用されていました。そして今、私たちは洋服を着ています。Tシャツを上着としても着ています。このような変化をする期間が、400年という年月だということです。平安時代というのはそのように長い期間だったということが感じられます。

◆西暦1000年頃のヨーロッパ

『源氏物語』が書かれた時代、ヨーロッパは中世と呼ばれる時代で、キリスト教の支配下にいろいろな地域がありました。

国家という概念が出てくるのは16世紀後半になってからで、それ以前は、いわゆるエリアとして、この辺りの地域、ここに住んでいる人たち、この山々は私たちのものだ、などと思っているような人たちの時代でした。僧侶や貴族、地主などはいましたが、例えばエリザベス女王の絶対王政のようなものが成立するまでは、今の国家というような概念のものはありませんでした。

それに代わるものとして、キリスト教のバチカン、カトリックの教皇がヨーロッパ全体を支配していました。例えば、国会や国連の会議などに対応するものとしては、教会が招集する会議が唯一存在するという時代でした。ニカイア公会議という言葉に聞き覚えがあると思います。

◆西暦1000年頃のアジア

1000年頃の東アジアは、北宋、契丹、吐蕃、西夏によって支配されており、すでに唐の勢力はなくなっていました。だから菅原道真が遣唐使廃止(894年)と言うのは当たり前のことでした。

北宋は開封を首都として勃興していました。科挙制度で選ばれた官僚に支えられた、皇帝による国家です。

漢族という言葉はとても概念的なもので、人類学的に「これが漢族だ」と言える基準はないと思っています。民族学や文化人類学など、文科系の方からのアプローチで漢族が規定されると、例えば言語や思想でそのように決められるのかもしれませんが、人類学的に漢族、漢というのは概念だと思います。北方の人たちが黄河の辺りを中原として、中華思想というのができたのが中国だと思います。

そういう意味では、北宋は少し毛色が変わっている国で、長江以南の文化を多く取り入れたので、日本に入ってきた禅宗や浄土教は北宋の南エリアの影響を受けていると思います。

その他、北部の方では契丹、西夏、吐蕃という国もありました。

その中の吐蕃、つまりチベットに関してのお話です。唐代の初期に一時期、国号が「周」に変わります。武則天(則天武后)が唐に代わって周という国をつくり上げて、彼女が亡くなると同時になくなってしまった国です。その後、763年にチベットが長安まで侵攻しました。そのくらい当時のチベットは力が強く、その後の王朝である元や清なども、国王はチベット仏教による名前も持っていました。

カトリック宗教であればカトリックの神しか信じないというところがありますが、中国では重層的に神と同時に仏を信じるということもありました。チベットの仏教の仏を信じていながら、儒教や道教も同時に行われていたのです。よく日本人はいろいろな宗教を一緒くたにしていると言われていますが、同じようなことは中国でも行われていました。また、西洋におけるキリスト教信仰というのも土着信仰がベースになっているので、いろいろな宗教の重層的な信心で成り立っているのは間違いないと思います。

そんな時代背景が西暦1000年という世界にはありました。

十二単のこと

御大礼の儀式をテレビでご覧になった方も多いと思いますが、あの時に皇后陛下が着用されていた衣裳のことを、「御五衣」「御唐衣」「御裳」などと呼んでおります。それを見て多くの人はおそらく「十二単を着ていらっしゃる」と思うでしょう。テレビでも「十二単」というテロップが流れていました。

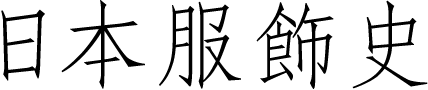

今回ご紹介する衣裳も、十二単と思っていただける衣裳です。

けれど、着付けをするスタッフの女性は、これからご紹介する衣裳を十二単とは認識していません。どう見ても十二単ですが、彼女らに言わせると「細長」というものだそうです。

これからまず「細長」といわれる衣裳をご覧いただき、その後で現在の十二単をご覧いただきます。

こちらは『源氏物語』の登場人物である玉鬘が着ていたであろう衣裳を再現したものです。この後現在の十二単をご覧いただき、最後にもう一度、明石の姫君が着ていただろうと想定される細長をご紹介します。一口に十二単と言っても、実はこんな変遷、違い、多様性があるという点を見ていただきます。

『源氏物語』が書かれた時期は、それまでの奈良時代のような衣裳が日本的なものに変わってきた時代です。

着付けの実演では臙脂色の着物を着た姿で舞台上に登場しますが、本当はこんな着物は着ていませんでした。裸の上に「単」と呼ばれる衣を直に着た、という時代です。平安時代末期頃にやっと「小袖」というものが出来上がってきて、中には白ではなく色付きや派手な小袖も生まれてきました。

袿と呼ばれる衣を5枚重ねた「五衣」も、元々は何枚という決まりもなく、中には20枚も重ねた人がいました。あまりにも女性の装束が華美になっていったので、贅沢になってはいけないぞと藤原道長が言っています。贅沢を極めたと思われる人が「贅沢をするな」と言ったというのは、藤原道長のイメージが少し変わりますね。

お服あげ実演(玉鬘の細長)

着付けはスタッフがモデルの前と後ろについて衣裳を着せていきます。

衣裳の再現というのは、今はどんなものを着ているか、江戸時代はどんなものを着ていたか、鎌倉時代初期に残っている衣裳はどのようなものか、など数点の現物資料と文献によるヒントやその時代の100年後に描かれた絵巻などをもとに想像力を膨らませ、イメージとして具現化していきます。

着付けの時はモデルに立ってもらっていますが、平安時代は基本的に座って生活をしていました。座るのも正座ではなく韓国の人の座り方、つまり片足を立てた座り方なので、今の日本人が当時の座り方で綺麗に座ろうとすると、背筋、背中の筋力が必要となります。正座に慣れている人がこの座り方をすると、背中が猫背のように曲がってしまって不細工です。片足を立てた座り方をして背筋を伸ばす生活に慣れると、おそらく綺麗な姿勢を取ることができるでしょう。お行儀の問題というよりは生活習慣によって筋力をつけていって、その姿にふさわしい綺麗な座り方になるのだと思います。

袴

まずは袴をはいていきます。

現在の袴には紐の先に鼓のように見える糸綴じ飾り(立鼓飾り)があります。これは平安時代にはないと思われますが、着付けでは立鼓飾りのあるものを使っています。また、小袖も『源氏物語』の時代にはなかったので、時代的には間違いだと覚えていてください。

単

次に肌着にあたる単を着ます。

この単の仕立ては糸を使っていません。糊でくるくると捻って仕立てています。

この方法は「捻り仕立て」といいます。もしくは捻りをした後に縫う「捻りぐけ」が併用されたものもあります。戦後まもなくは日本に残っていた方法ですが、現在でこの「捻り仕立て」「捻りぐけ」を使って仕立てているのは、法隆寺や東大寺などの僧侶の法衣くらいです。戦後まもなくは日本に残っていたやり方ですが、現在同じことをやろうとすると高価になってしまい大変です。

けれど、1000年前の技術が今の法衣の仕立てにも少ないながら受け継がれています。だから、1000年前の十二単も再現できるのではないかと思います。

袿(五衣)

次に、袿を着ていきます。5枚の袿を重ねて着ていく「花橘の襲」という色目のものです。

皇后陛下がご結婚された時、皇太子妃殿下であった時代に、「花橘襲」といわれるこの色の組み合わせの五衣を着用されていたので、真似をして作ったものです。

花橘襲というのは素敵な色目で、3月の終わりから4月にかけて葉が芽吹き、5月間近になり濃い緑色になったという状態を表現して色が変化していきます。その後、白い花が咲き、その次には蜜柑の実をつけます。だから薄い緑色の葉が濃い緑色になり、白い花が咲いてオレンジ色の蜜柑の実がなるという時の流れを襲の色で表現した衣裳になります。

着付けをする時は、紐を使って着せていきます。1枚着せては、次の1枚を着せた時にはその前に使った紐を抜き取ります。そしてまた次の1枚を着せて、また前の紐を抜き取っていくので、紐が何本も体に巻きつくのではありません。

モデルの前にいる人が、袿を着せて、袖や裾を整えて綺麗に伸ばし、紐で結び留めます。そして前の紐を抜き取るというのが一連の流れです。そして後ろにいる人は、身幅に綺麗に合うように整えます。

じっくり見ていただきながら着付けると約20分かかります。

歳暮の衣配り

『源氏物語』の中で裳着(成人式)を迎えた時の玉鬘は21歳という設定になっています。

平安時代の成人式というともっと若く、15、6歳頃というイメージです。しかし玉鬘の成人式を21歳に設定したということは、21歳でも十二分に若いという感覚が当時からあったのかもしれません。13、4歳はやはり子供といえるでしょう。玉鬘は華のある、盛りの年頃が設定されています。

玉鬘がどこに住んでいたかというと、六條院という建物の西の対に住んでいます。光源氏の館(六條院)は252m四方の土地に建っています。面積にすると63,500㎡、坪に直すと19,200坪です。50階建てのタワーマンションが25棟、1棟あたり800戸として20,000戸が建つ広さです。大きいですが、それでも今の京都御苑(650,000㎡)の約10分の1です。見方によればそれほど大きくないですね。

六條院はそんな広い土地を4区画に分けた4町でできています。その区画の東北、東南、西南、西北、それぞれの町に、夏の御殿、春の御殿、秋の御殿、冬の御殿と名前をつけました。それぞれの町の建物の構成は異なりますが、概ね母屋と対屋があります。そして東の対、西の対、北の対とそれを繋ぐ廊下があります。大きな源氏の屋敷のそれぞれの御殿は、距離的にも心理的にも離れたものになっています。西の対、東の対でも廊下があり、壺と呼ばれる庭もあります。

それぞれの御殿には大きな庭があり、源氏の館の敷地のほとんどは庭になります。実際に住んでいる部分は割と小さいのです。

そのような場所の夏の御殿には、花散里という推定年齢35歳で光源氏と同年齢くらいだろうとされている女性が住んでおり、玉鬘を育てています。花散里と玉鬘は同じ夏の御殿に住んでいますが、玉鬘は夏の御殿の中の西の対という場所に住んでおり、寝殿の方に住んでいる花散里とは住んでいる建物が違います。わかりやすく言うと、離れと母屋に分かれて住んでいるという感覚でしょうか。

この他、春の御殿には紫の上が、秋の御殿には秋好中宮が、冬の御殿には明石の御方が住んでいました。

『源氏物語』「玉鬘」巻で、年末に光源氏が、それぞれの町に住んでいる女君たちに衣裳を配ろうという、いわゆる「歳暮の衣配り」といわれる場面に出てくるのが、先ほどご紹介した衣裳です。玉鬘が着ている衣裳について、『源氏物語』にどのように書かれているか、現代語訳でご紹介します。

<現代語訳の一例>

年の暮れになって、玉鬘の調度や女房たちの装束など、高貴な方々と同列にと思って、「こんなに美しくとも、どこか田舎びたところが」と、山里育ちを懸念して新調した衣装を差し上げたついでに、織物どもの、我も我もと人々が工夫を凝らして織った細長や小袿が様々にたくさんなのをご覧になって、

「随分たくさんあるね。それぞれに恨みなく分けてあげてください」

と紫の上に仰るので、御匣殿で調達したものも、こちらで作ったのも、皆取り出すのであった。

紫の上はこの面の技量は、たいへん勝れていて、色合いや艶が素晴らしく見事なので、源氏はありがたいお方と思うのであった。

あちらこちらの擣殿から集まった絹織物をご覧になって、濃い紫色などの様々なものを選んで、御衣櫃、衣筥などを用意し、年輩の上席の女房たちが御前で「これはかれは」と取り揃えて入れる。紫の上もそれを見て、「どれも優劣のつけがたいものだが、着る人の容貌を思い浮かべて選んでください。着ているものが似合わないのは、みっともないものです」

と言うと、源氏も笑って、

「さりげなく、玉鬘の容貌を推し量るおつもりか。さて、どれをご自分にとお思いか」

と仰せになると、

「それも鏡だけでは決められません」

と、さすがに恥じらいながら言う。

紅梅の襲で模様が浮いた薄紫の小袿と、鮮やかな紅梅色の袿は紫の上の料。

桜襲の細長に、艶のあるピンクの袿を添えて、明石の姫君の御料である。

浅い縹色の海賦の織物は、美しい織りだが、派手なところはなく、濃き(臙脂色)の掻練の袿を添えて、夏の御方・花散里の御料に。

あざやかな赤い袿と、山吹色の細長は、あの西の対の玉鬘に差し上げるのを、紫の上は見ぬようにして想像する。

「父の内大臣は華やかで美しい方なのだが、優美なところが欠けている点が父に似ている」と紫の上が想像しているのを、顔には出さないが、源氏は見ていて、紫の上のただならぬ関心を感じた。

「いや、この容貌の見立ては、人のご機嫌を損ねてしまう。良しとしても、衣装の色など限りがあり、人の容貌は美人でなくても、格別の深みがあるものです」

と言って、あの末摘花の御料に、柳襲で由緒ある唐草模様を織り込んで、たいへん優美なのを選び、人知れず微笑んだ。

梅の折枝に蝶、鳥が飛び交っている唐めいた白い小袿に、濃紺の艶のあるのを重ねて、明石の御方の御料で、たいそう気品のある品に、紫の上は憎らしいとご覧になる。

空蝉の尼君の御料には、青い鈍色の織物でとても気の利いたのを見つけて、黄色い梔子色の袿を添えて、御料とし、同じ日に着るよう文をつけた。本当に似合ったところを見ようとの心づもりだった。

『源氏物語』に書かれているのはたったこれだけです。ここから玉鬘の衣裳を考証したものをご覧いただきます。玉鬘の衣裳は、鮮やかな赤い袿の山吹色の細長と書いてあるだけです。

色の再現

この衣裳を再現するのに問題となるのが、色の再現についてです。

染色家である吉岡更紗さんが植物染料で染めておられるので、黄色は梔子かな、などと相談しています。でも、実際に梔子で染めた色は、『源氏物語』に書かれているように「鮮やか」ではなく、淡いベージュのような色が出ます。また赤ですと、茜で染める赤、紅花で染める赤、蘇芳で染める赤など、様々な赤があります。源高明(983年没)の『西宮記』で、源高明は紅花を使った赤を禁止と書いています。禁止されてから『源氏物語』ができているらしいので、紅花を使ったら駄目なのかと思いますが、禁止されても人が死ぬわけではないので、守らずに使っていたかもしれないなとも思います。でも、この時代に紅花がタブー視されていたということは覚えておいてください。

私は、例えば江戸時代の装束の生地を集めた本や、吉岡さんに染めてもらったもの、銀座の高田装束㈱や他の方などが染めた生地も持っていますが、色が全部違います。井筒のトップとしては、今一番支持を集めている人の説に従おうとして、選んだのが吉岡幸雄先生(吉岡更紗さんの先代当主)の説で、吉岡先生のお話や本に沿って決めています。

先日、京都近代美術館でペルシャの宝物展示を見に行き、インド茜、蘇芳、ついでに紅花もわかったような気がしました。でもそれは吉岡更紗さんとは必ずしも意見の一致を見ません。吉岡さんが昔染めたものと、今染めるのとは違うのかもしれません。

インド、ペルシャで染めたものや、江戸時代の装束の生地を集めた本などを総合して見てみると、私が思うに、紅花で染めた色というのはピンクです。どんなピンクかというと、サイケデリックな色、ハイカラでもっとビビッドな色です。

そして臙脂色の赤をもっと濃くして少しピンク系の赤を入れたような色が茜です。

緋袴という言葉があります。現在、神社の巫女さんが着けておられる袴が緋袴です。江戸中期の有職故実家の伊勢貞丈が書いた「貞丈雑記」の袴の図に「色は茜にて緋にそむる 地は精好なり」と出ています。

このように書かれているんですが、平安時代後期に書かれた文章では、「くれない」の袴という表記がなされており、くれない は紅で 紅花で染めたものです。紅花染めの紅袴が女性の袴のはずだったのに、緋袴という言葉がいつ出てきて女性の着る「くれない」の袴 「紅袴」がいつ緋袴と言うようになったのでしょうか。蘇芳も外国の植物でこれも手に入りにくいものですし、本当にわからないことばかりです。

緋袴の緋色はこの茜で染めた色のことをいいますが、蘇芳で染めたのも赤い緋色で、言葉としては矛盾していますが、「くれない」の袴も、蘇芳を使っていたかもしれないと思います。紅花については先に述べたように源高明が使用を禁止しています。紅の袴は紅花で染めたものです。緋というのは茜染めですが、茜はなかなか手に入りにくいものでもあります。思い通りの色が染められないので、茜を使ったという体で、おそらく蘇芳に大方代わってきているのではないかという気がしています。現在でもおそらく、「植物染め」と言った時に、10分の1だけ植物染料を使って、他は化学染めするというようなところがあるように、昔の人も10分の1だけ茜を使って、他は蘇芳で染めるということもやったのではないかと勝手に思っています。でも、その蘇芳もインドやマレー諸島の原産ですから、これも手に入りにくいものでした。これらの植物がどのようにして日本で生産されるようになったか、普及するのかということですが・すいません、これもまた、分からない、知らないことの一つです。

先日見たペルシャの色ですが、おそらく日本にはなく、日本人はあのような色は着ません。ペルシャのどぎつい色ではなく、一般の人はもっとやわらかい色を好んだのではないかと思います。優しい赤にするために、梔子の黄色を載せてから蘇芳なり茜を載せたのではないかと思います。

色については、いろんな本を読んで紙に印刷されたものを見るのではなく、昔に染められた衣裳を実際に見に行くのが一番良いと思います。世界各地の衣裳を実際に見て確認し、紅花や茜色、蘇芳色とはどんな色かと思いながら見るのが良いでしょう。そうしていると、染めた人々の住む地域の好みが何となくわかってくるような気がします。

現在の十二単

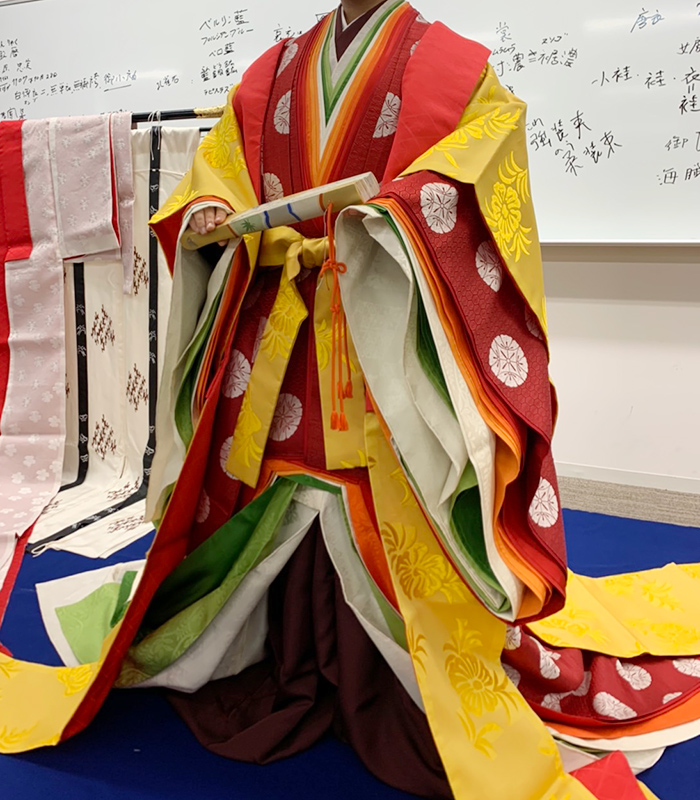

次に、裳と唐衣の衣裳をご覧いただきます。

十二単というのは、「本当は十二単ではない」と私は思います。正しい言葉というのは一般の人に必要なのだろうかと思ったことがあり、一般の人に対しては「十二単」という言葉で説明していますが、ここでは一歩踏み込んだ話として、あえて十二単とは言いません。十二単と呼んでいるのは女性の盛儀の正装で、つまり一番大事な儀式の時に着る姿で、裳と唐衣をつけている姿をいいます。特に大事なのは裳です。だから「イショウ」と書く時に、「衣裳」という字を使います。裳が重要な時代は上に着る「衣」と下に着る「裳」を表現する漢字で書くべきだと思います。裳の概念がなくなってからは「衣装」でいいと思います。

写真の衣裳の図案は鶴岡八幡宮の御神宝を参考にしました。小葵文様の地紋は、模様を拙く織っています。それは実物が今の生地から見ると綺麗には織れていない、幾何学的には正確に織れていないからで、拙く織っているのを再現しようと思いました。

今でも手機も使いますし、モーターの力を借りる織機も使いますが、いずれにしても明治時代以降に西陣にジャガードが持ち込まれてから、ジャガードを使います。それはつまり型を作るということです。紙で型を作っていた時はとても大層な仕事になりますので最小単位の繰り返しを考えて作ります。今はコンピューターで作りますので1mくらいの単位で紋型を作り、地模様の変化も全部描いていくということをしました。

この衣裳は織り間違いがあります。間違えて「間違いなく」織ったものです。参考にした鶴岡八幡宮の御神宝は、本当は違う色の模様なのに、同じ色で織っています。一生懸命織っていたらそういうこともあるのでしょう。そして、そういう間違いをしたものが神に捧げる衣裳として許されるのかと思いました。おそらく、いま私たちの持つ感性とは異なる感性を当時の人は持っており、織物の模様に関して何という大らかな感性であることかと思いました。

一番上に着ているものが「唐衣」、そして後ろに裾を広げているのが「裳」で、先ほどもお伝えしたように、この「裳」がとても大事です。

裳をつけているかいないかで、その人の位がわかります。男性も裳をつけており、聖徳太子の姿にも裳があります。衣偏に習と書いて「褶」と読み、これもプリーツのある裳です。また、僧侶の法衣でも裾がひらひらしていますよね。あれも大事な要素で、時宗の僧侶は裳なしの衣を着て、それを自ら「阿弥衣」と称してアイデンティティーとしていました。裳があるかないかというのは、とても重要で、江戸時代末期の寺の財政に関わる教団で、裳をつけているのは高い地位にある僧侶だけです。

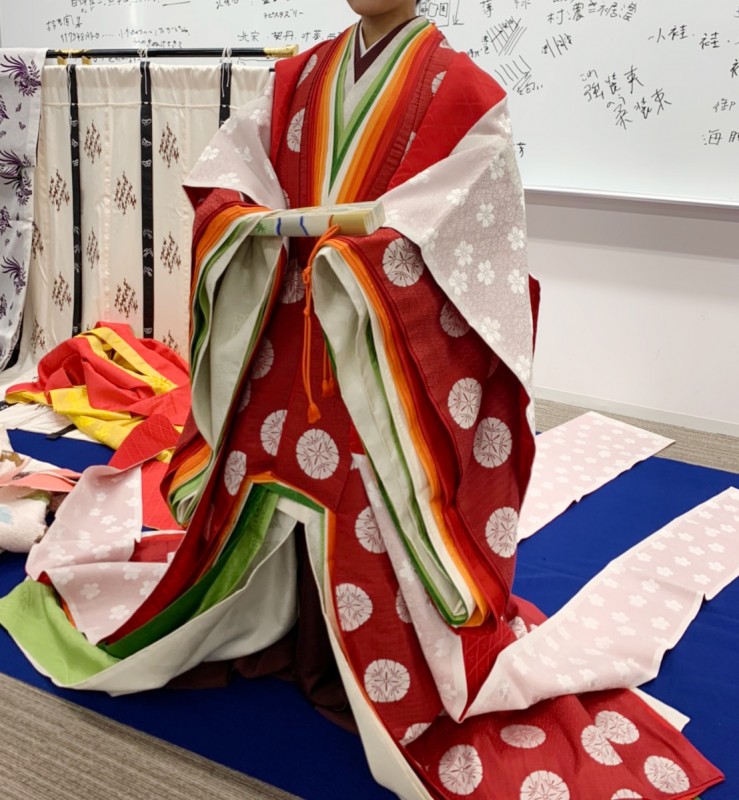

明石の姫君の細長

最後に、明石の姫君の装束をご紹介します。

この装束は唐衣、裳と言っている装束ではなく、もう少しカジュアルで、なおかつ若い女性が着用する細長です。白の織物をとても薄く織ったもので、裏の赤が透けて見えます。

平安時代の織物は現在のものよりずっと薄く織られていました。今の人が十二単を着ると重いと思うのは、平安時代のように薄く織られていないからです。当時の十二単はもっと薄くて軽いものでした。

明石の姫君の細長は、表が白で、裏の赤い色が透けてピンクに見える「桜襲」という襲の色目です。とはいえ、赤い桜はありません。花びらは白く、咲いた花の根っこの部分は紫色なので、そういう意味では裏が紫でもいいと私は思いますが、散り始める頃には少しピンクになりますので、赤が白に透けて、と裏が赤もありますね。この襲色目はそういう感じを表現しています。襲の色目自体が表現される時に、一つの感性だけではない感性でも表現されるのは面白いと思います。