衣裳の知識

-

お坊さんとお袈裟

京都に住んでいますとスクーターに乗って街を走って行かれるお坊さんの姿を見かけます。 また、朝には「オー」という声を出して、托鉢の若い修行僧の方が 町々を廻って...

続きを読む

-

五衣と単

~現代より時代変遷で見る五衣 平安時代の五衣の形状と文様を探る~ 大正以来、唐衣裳の着用は御成婚と御大礼に限られる。

続きを読む

-

源氏物語の女房装束

ここでは、まず『源氏物語』が書かれた時代のこと、十二単とは何かということについて話していきたいと思います。 そして、『源氏物語』「玉鬘」巻にある歳暮の衣配...

続きを読む

-

浮線綾文様について

大根屋さんで織られていた織物の文様は、有職文様の代表的なもののひとつ、「浮線綾」。唐花を円形の中に四方八方に割りつけたような図柄です。この文様は「臥蝶丸」と...

続きを読む

-

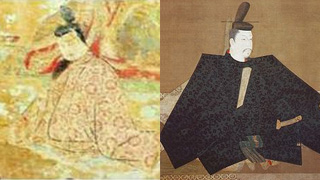

強装束と柔装束

公家の装束は、平安時代の末期に大きな転換期を迎えました。 それまでの「柔装束」から「強装束」への転換です。強装束とは、強ばった直線的な姿の公家の服装をいい...

続きを読む

-

広袖について考える

袖といえば袖口の細くなった筒状のものを想像されるのではないでしょうか。 当サイトで紹介している平安時代の衣裳は袖口の大きく開いた下の方を縫い合わせない広袖...

続きを読む